Beatriz Sogbe

Julián Cracq en su obra “En lisant en écrivant” analiza que hay creadores que fueron malinterpretados en su momento, considerados anacrónicos y que, a lo largo del tiempo, fueron vistos como “portadores de una visión nueva”. Cracq ejemplariza esto haciendo referencia a Stendhal (1783-1842) al cual "en el siglo XIX, se le calificaba de hombre del siglo XVIII y perdido en el siglo XIX. Finalmente, en el siglo XX, fue entendido”.

A partir del siglo XX se creó una obsesión: la de formar parte de las vanguardias. Con la aparición incesante de nuevas tecnologías y medios, algunos artistas han caído en la trampa de que la novedad consiste, en el uso y manejo de esas nuevas tecnologías y no, en el manejo de un discurso inédito. No se analiza de qué manera se inserta el artista, en ese nuevo soporte. Eso hace, que los artistas que forman parte del primer mundo –con mas recursos y patrocinantes–, puedan ofrecer productos más acabados tecnológicamente y que los artistas del tercer mundo ofrezcan verdaderas caricaturas de esos géneros. Por ello cuando se carecen de estos recursos es a veces menester, utilizar los medios tradicionales, con nuevos ingenios. Porque lo importante no es el soporte, sino el aporte.

En el mundo de la plástica podríamos recordar a Claude Monet. Cuando decide refugiarse en su jardín de Giverny, la mayoría pensaba que lo que desarrollaba era demodé y anacrónico. Igual ocurrió con Morandi. Después que expusiera su “pittura metafísica”, nadie pensó que con unas teorías de objetos utilitarios, pudiera lograr un manifiesto. Y sabemos hasta donde llegaron.

En Venezuela hay varios casos paradigmáticos. Me detendré en el más evidente: Pedro Centeno Vallenilla. Mientras el taller libre de arte, los disidentes y Villanueva realizaban la integración de las artes en la UCV, paralelamente, Centeno realizaba su trabajo. Se consideraba una pintura demasiado amanerada y académica.

Tuvo que llegar la posmodernidad para que se entendiera que el arte nunca se detiene. Que la aparición del abstraccionismo, en el siglo XX, significa abrir nuevos caminos, más no la muerte de los antiguos géneros. Por lo contrario, se traduce en nuevos retos para sus seguidores. Es como pensar que la fotografía significó la muerte de la figuración. El asunto no es la manera de decir las cosas sino la calidad, el aporte y el avance de las mismas, sin importar el soporte o el medio con que se realice.

Para un europeo puede resultar confuso analizar la obra de un latinoamericano. Pero cualquier venezolano reconoce de inmediato lo que proviene del Zulia: su lago, su virgen, su gentilicio. Una zona de altas temperaturas y humedad. Un lugar donde el exceso de luz enceguece las pupilas. No es de extrañar que sus casas populares se pinten de colores muy brillantes y contrastantes. Entre tanta luz no se ve nada. Por eso sus artistas –en su mayoría–, pintan de colores muy fuertes. En esa latitud no es posible matices de tonos fríos. Allá todo es estridencia. Es una característica –casi siempre presente–, en un artista zuliano. La otra, es la gran cantidad y calidad de los mismos. Es tan abundante como el petróleo que brota por todo el ámbito. Un lugar de muchas búsquedas, aportes y angustias. El europeo no conoce de estos avatares, porque allá todo está hecho. Aquí todo está por hacerse.

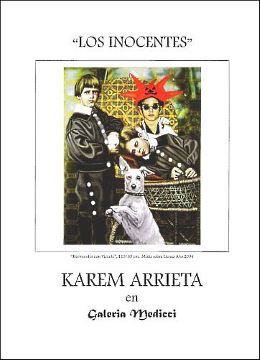

Karem Arrieta (Maracaibo, 1964) pertenece a una generación reciente de esos artistas. Posee las referencias propias de un marabino: colores fuertes y pasión por el dibujo. Se le identifica con los pintores venezolanos Ender Cepeda –también zuliano–, y con el maestro Luis Domínguez Salazar. Ambos figurativos y diestros dibujantes. Arrieta parte de fotografías antiguas de niños y personajes. Aquellas en que las personas posaban, de manera rígida, para nóveles fotógrafos, de fines de siglo XIX e inicios de siglo XX. Arrieta, las trabaja y las desdobla. Su lucha es con el espacio y la ilusión. Es esencialmente una dibujante prestada a la pintura. Sus personajes traspasan el tiempo, con mallas fantásticas y elementos oníricos, que filtran la barrera de dimensiones y planos.

Es una pintura feroz, sin concesiones. Cumple con el ritual de perturbar al observador. La primera sensación es de estupor ¿Son cursis estos personajes? ¿Qué tienen estas figuras del pasado que nos atrapan con sus miradas de rabia y fastidio? Una segunda mirada, comienza a recorrer esos niños rígidos ¿son en verdad infantes o son fantasmas? ¿Quiénes son estos seres que vienen a molestar nuestra tranquilidad? ¿O somos nosotros quienes los estamos importunando?. Finalmente, el drama se mueve detrás de las tramas, donde aparecen los ángeles y seres, y se transporta la memoria que no tiene fronteras, ni límites. Las celosías tamizan la luz y los vivos colores. Se pierden las miradas en el infinito del tiempo. Llegados a este punto entendemos que estamos ante una obra que llegó a un camino diferente.

Las piezas de Karem Arrieta están en evolución constante. Actualmente reside en París, pero su pensamiento sigue en Maracaibo. Es una obra en proceso –dependerá de ella su desarrollo–, pero ya encontró un sendero que sin apartarse de sus referencias locales –climáticas, sociales y plásticas-, va fundiéndose con las vivencias y el peso de la vieja Europa.

París, Francia

Julio del año 2004