Abel Ibarra

Grafías, Símbolos y Rituales

No se debe intentar una explicación de los signos y grafías que Luis Alberto Hernández utiliza para elaborar cada uno de sus cuadros. Estos sólo tienen sentido en el contexto global de cada obra suya. El signo, por sí sólo, no es otra cosa que la representación inanimada de las cosas que en el mundo existen como piedras mudas sin comercio carnal con su entorno. El signo “casa”, representación formal del objeto “casa”, no significa nada hasta que el hombre lucha por conseguirla. Luego la habita, la llena con sus deseos, con su trajinar cotidiano y con sus sueños. Entonces, el maravilloso objeto se transforma en arca de la alianza (consigo mismo y con el hombre), para que lo humano se manifieste a plenitud y la casa de todos los días deviene símbolo de una conquista y de una experiencia hercúlea que el hombre desarrolla para que su vida tenga sentido como centro y “ombligo del mundo”. Es decir, cobre significado más allá de las frías cuatro paredes a las cuales se refiere la palabra “casa” cuando trata de nombrarla.

Otra vez, los signos no tienen significado importante por sí solos, baste que el hombre los organice en un plano de comunicación distinto al de su procedencia habitual, para que trasciendan su sentido de postración utilitaria (como en el caso de Duchamp), hasta convertirse en símbolos, es decir, en sistemas de representación cargados de un sentido múltiple y diverso donde se abre un amplio espectro de connotaciones que complica todo intento de entendimiento racional. En arte no se trata de “entender” los objetos, signos y símbolos que conforman una obra determinada. Por el contrario, todo el esfuerzo de quien observa debe estar orientado hacia una “comprensión anímica” de lo observado, donde el intercambio con la obra resulta un acercamiento inocente que tiende a la contemplación activa y, por tanto participativa, con el objeto creado por el artista. Lo importante es “meditar” sobre las impresiones que ésta nos deja, más que intentar el desciframiento de los signos y elementos que la componen.

Llegados a este punto, entramos al paraíso de la sublimación que nos libera del tráfago cotidiano y entramos en la eternidad del instante en la cual nos hacemos “uno” con la obra, en una ceremonia ritual en la cual somos impulsados a regresar al tiempo primordial, al tiempo sin tiempo, a la noche inicial en que el mundo comenzó a ser creado.

Por eso Luis Alberto, conocedor de estos secretos que se ocultan tras los procesos de la creación, nos conduce en cada una de sus obras hacia el momento del caos inicial para obligarnos a recomponer los objetos que pueblan su universo y, en una labor de taumaturgo, de señor del fuego, nos guía a través de un bosque de símbolos para intentar el reordenamiento de nuestro propio caos interior y, de ese modo, podamos arribar, victoriosos, al mundo de todos los días desde una conciencia superior que nos permita vivirlo como un espacio sagrado que se renueva a cada instante.

No es exagerado decir que Luis Alberto vive esa aventura interior como la única posibilidad que tiene para habitar en un mundo hostil, en un tiempo disminuido como el nuestro. Igual que Duchamp y los surrealistas, ahogados por las contradicciones de un planeta sumido en los fragores de la Primera Guerra Mundial, Luis Alberto ejerce un acto de rebeldía contra lo convencional y asume, sin posibilidades de vuelta atrás, a todo riesgo, la búsqueda de una instancia superior del conocimiento. Los surrealistas, después de haber asimilado y potenciado los hallazgos del Movimiento Dadá, sencillamente se dedicaron a poner en tela de juicio todos los postulados que sustentaban la vida y el sentido de la existencia de cada cosa que habitó en los comienzos del siglo XX desde una óptica cartesiana. El Discurso del Método, fundamento filosófico de la llamada Edad de la Razón, fue, durante siglos, el instrumento que signó la vida de todo cuanto tuviera existencia en el planeta.

Pero si la razón, con todo su catálogo de normas y preceptos que intentaron conducirnos a una comprensión exacta del mundo, permite la existencia de un holocausto como las dos guerras de la primera mitad del siglo XX, entonces hay que desecharla como asidero y buscar refugio en los oscuros lugares del inconsciente para encontrar otro espacio donde lo humano se manifieste de manera integral. Pues nada, los surrealistas se dedicaron a reventar los goznes que juntan las puertas de la racionalidad y se lanzaron a la aventura de hurgar en el inconciente, lugar de todo lo oscuro descubierto por Freud y objeto de estudio del más atrevido de todos los investigadores de los fenómenos que hay en la mente humana como Carl Gustav Jung. De allí el hallazgo más prolífico de los surrealistas, entre ellos Magritte, el más representativo de sus artistas plásticos y, ahora, de Luis Alberto Hernández, quien, como posta de relevo, sin distancia ninguna con el genio de aquellos creadores, fundamenta su trabajo plástico en la aventura de buscar la obra total situada más allá de la razón. Ésta, con seguridad, rebasa los cánones cotidianos en que la crítica aspira ver ubicado el trabajo de quienes gravitan en torno a las salas de exposición y las galerías comerciales.

Y, por tanto, Luis Alberto, tentado por búsquedas que apuntan hacia los lugares de lo sagrado, realiza, con su obra, un acto ritual, una ceremonia lúdica con la cual aspira conquistar ese espacio.

La obra como laberinto

Baste ver el catálogo de obras realizadas a lo largo de los años y lo prolífico del trabajo de Luis Alberto Hernández, para entender que el suyo es un denodado esfuerzo por construir un sistema comunicacional íntimo, desapegado de las normas y preceptos que subyacen al trabajo plástico de la actualidad, generalmente condicionado por un afán cosmético y decorativo que se aleja de lo auténticamente creador. El suyo termina siendo una vía extrañada de los experimentalismos chatos de los últimos tiempos y sus obras están deliberadamente excluidas de las búsquedas de escuela pictórica alguna. Además, el seguimiento de esta experiencia resulta un riesgoso camino sobre las aguas turbulentas de una actualidad cada vez más enrarecida por lo banal y convulso de los tiempos en que nos hallamos. Su trabajo es la expresión de un acto de rebeldía sosegada en el cual Luis Alberto nos coloca en el trance de reinterpretar esa realidad en busca de nuevos cauces para lo humano. Y esta experiencia es justamente un viaje a través del laberinto que significa hurgar en esa realidad para extraer de ella los contenidos más trascendentes.

De tal manera que si estamos de acuerdo en lo dicho anteriormente y vemos reflejadas estas disgresiones en el producto final de sus cuadros, también estaremos de acuerdo en que la obra de Luis Alberto Hernández, además de prolífica y desafiante, es uno de los hallazgos más importantes de los últimos tiempos y en que el resultado final de su trabajo apunta a la construcción de una caligrafía del espíritu que se convierte en una ceremonia ritual situada más allá de lo formal, pero siempre, tratando de localizar un territorio a medio camino entre lo mundano y lo sacro. Lo cual no es otra cosa que su búsqueda de un equilibrio entre las cosas del cielo al que aspira llegar con sus rituales y el infierno que significa en Venezuela y, en cualquier otra latitud, la vida de todos los días.

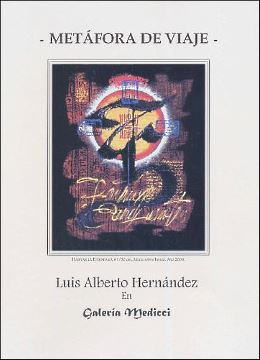

Hay que decirlo claramente: la obra de Luis Alberto es una metáfora del viaje y, cuando hablamos del viaje, nos referimos, aunque parezca exagerado, a una aventura interior, como la de Jasón en busca del Vellocino de Oro o la de Ulises, quien a su regreso de Troya, la guerra magnífica de donde sale triunfante como soldado, pero derrotado como hombre que asiste a la consumación de un hecho bárbaro, decide salir por el mundo a probarse en una nueva dimensión sicológica y vital.

¿Qué es el laberinto si no un trastocamiento de los signos exteriores de una realidad que aparece confusa y desdibujada? Pues eso y otra cosa más: reflejo del laberinto de la mente que intenta descifrar las señales del camino para arribar a salvo a lugares más seguros donde recobrar la identidad perdida. En su viaje hacia Ítaca, Ulises atraviesa por un mar de dificultades que le entorpecen el regreso a su lugar de origen. Ulises, nombre cuyo significado es “Nada”, sencillamente está desarrollando una travesía en la cual intenta recomponer los signos de su existencia para “llenar” ese vacío del patronímico y dotar a su existencia de un sentido. Cada una de las vicisitudes que vive en su aventura resulta un signo equívoco de la realidad disminuida que debe sortear para finalizar su viaje y salir airoso del laberinto de confusión en el cual se halla. Así, hasta llegar a su isla natal, donde finalmente logra encontrar significado su vida, siempre desasistida de sentido. Que Ulises sea un tramposo, que viva elaborando un complejo sistema de ardides para lograr su objetivo, no es más que la creación de un código secreto que le permite arribar, paradójicamente, a un espacio sagrado donde se puede percibir como una totalidad. Y, de esa manera, logra curarse de su enfermedad de “ángel caído” en el cual se transformó luego de su salida de la ciudad natal.

Del mismo modo, Luis Alberto, quien según sus propias palabras salió en un tiempo remoto de su lugar de origen, ha estado tratando a lo largo de los años y en cada uno de sus cuadros, de recomponer su memoria, fragmentada desde el momento en que partió de su lugar primigenio, de su paraíso particular, hacia la urbe prepotente, cosmopolita y engañosa. Sólo que, ya cometido el “pecado original” de la partida, no puede volver atrás y sólo le queda armar como un lego los trazos escindidos de su pasado para intentar percibirse como una totalidad que dejó de ser. Y, es aquí, donde justamente se manifiesta un espíritu religioso que apuesta a reunir en un solo haz vivificante esas experiencias pasadas. Los elementos de que dispone son justamente trozos aleatorios de materiales gastados, piedras del camino, restos inertes de objetos que tuvieron mejor vida, imágenes sacras, epifanías que recuerdan la edad primera de la niñez, en fin, desechos que vagaron por el mundo buscando destino como recuerdos dispersos de un pasado prometeico. Y es por eso que como buitres que devoran las entrañas del héroe griego, los recuerdos taladran el espíritu de Luis Alberto en busca de un sentido total para su vida y su obra. Por fortuna, hábil, sigiloso, a la manera de Ulises, ha logrado crear un alfabeto que le permite sortear las dificultades y leer los signos donde su universo se manifiesta de forma integral.

Allí, el hallazgo de los “Mandalas”, la forma geométrica por excelencia donde el universo se manifiesta como una totalidad y representa el punto focal donde Luis Alberto Hernández y cualquiera de nosotros que se acerque a su obra “ligero de equipaje”, como quería Machado, puede recuperarse a sí mismo en el instante en que nos hacemos “uno” con la obra y con nosotros mismos.

Caracas, Venezuela

Mayo del año 2007