José Pulido

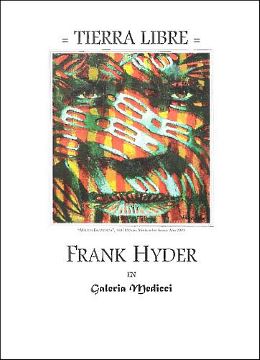

He ahí a Frank Hyder pintando: puede ser sutil con un brochazo y abrumador con una pincelada. A sus personajes se les pone la piel de mimbre; la epidermis se les vuelve un encantamiento de madera tallada, de virutas y conchas; un enmascaramiento de bambú. Es un colorista que mueve sus tonalidades como viento en follaje, como remolino en agua, como incendio en montaña.

Cuando Frank Hyder pinta, invoca con maneras sencillas la trascendencia de las cosas que importan y que subrayan la trayectoria humana, esa estela que ha dejado sus huellas en olimpos y pantanos, en bosques y piedras, en la savia y la corteza, en el espíritu y la carne.

No hay dejadez ni pereza en su oficio: lo ejerce con la misma pasión que han esgrimido los artistas de todas las épocas, y esa intensidad significativa, transforma cualquier cuadro suyo en una puerta que atraviesan las culturas más ignotas y disímiles.

Esa trascendencia implícita en el trabajo de Hyder, catapulta invariablemente su obra hacia el ámbito de los museos. Es como el vuelo del águila, que fiel a su esencia, culmina la elipsis en el tope de las serranías. Aunque el desarrollo de su personalidad creativa se fue mostrando en galerías acuciosas de Estados Unidos y América Latina, sus piezas desbordan la intimidad de los espacios breves, atraen el interés de la investigación y el torbellino de los espectadores. Estos, invariablemente, experimentan un temblor de peregrinos cuando descubren las caras suspendidas en el misterio de sus telas.

La faz y el medio ambiente

La crítica ha destacado su persistencia en la defensa del medio ambiente y de las culturas indígenas de todo el continente americano. Su pintura se ha sumergido en los materiales y los colores, que evocan la vida del hombre sembrado en la selva y en la historia.

Pero Frank Hyder ha macerado un nervio fundamental, ha encontrado una veta que le sirve para extraer las fulguraciones del mito y la poesía: un cuadro suyo puede devenir en algo tan nuevo y tan antiguo a la vez como un atardecer.

Porque en la realidad y el delirio de su taller, el artista se ha dejado llevar hacia los predios donde reina el símbolo más importante de todos: el rostro humano, la faz del hombre.

Todas las civilizaciones que florecieron y se marchitaron en el planeta, todas las altas culturas que motivaron al ser humano para que se debatiera entre la búsqueda del conocimiento y el hallazgo de la fe, se siguen asomando al presente a través de caras esculpidas en piedra, fundidas en bronce, talladas en madera o cocidas en barros perennes. Predominan en templos asiáticos, africanos, europeos, americanos y saltan en la mente con sólo pronunciar nombres puntuales como Esfinge, Grecia, Roma, Birmania, Tailandia, India, China, Buda, Maya, Azteca, el Cuzco, Isla de Pascua.

La cara es el libro donde están escritos los sentimientos y los pensamientos del ser humano. “Cuando el hombre vuelve su rostro hacia la luz, su faz resplandece de claridad”. Esto podría aplicarse en el modo de mirar, bajo la luz del trópico, esas caras que Hyder revela usando los colores de su pasión americana.

Rostro y religiosidad

Cuando cayeron los ídolos paganos y Dios fue uno solo, los templos no podían mostrar su imagen, porque nadie conoce su cara. Insistieron, entonces, en que el hombre fue hecho por el Señor a su imagen y semejanza. El rostro humano estaba allí para mostrar un posible rasgo del Todopoderoso. El Papa Gregorio El Grande, terminando el siglo VI, dijo que muchos miembros de la iglesia no sabían leer y que no hacía daño enseñar a través de la pintura la palabra de Dios.

Los textos sagrados han enfatizado: “La faz de Dios se relaciona con su esencia, y por eso es imposible contemplarla”.

Y aunque se ha afirmado que “Nadie ha visto nunca a Dios”, en el Capítulo 4 del Apocalipsis, Juan, el teólogo, señala que vio: “…un trono establecido en el cielo, y en el trono, uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina; y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda”.

Jaspe y Cornalina. Frank Hyder crea y recrea rostros de tal tenor. Y también pinta caras que a su vez, en la narración de sus historias, aparecen pintadas para darle continuidad a los rituales de la vida y de la muerte, de la paz y la guerra, de la iniciación y la esperanza.

La cara es un tema que abarca todo: es como una religión en sí misma. Cualquiera puede perderse en divagaciones al respecto, pero es perentorio afirmarlo: nadie ha podido ver su rostro directamente. Al hombre sólo le es permitido contemplar y conocer su cara a través del espejo o del retrato. Solamente los demás miran las caras de los otros y viceversa.

La cara sufre a la intemperie, pero en ella se guardan los sueños y los cinco sentidos y eso le otorga un mayor significado a la pintura de Frank Hyder. El ha comprendido que la faz es eterna, como las rosas y los pájaros. La cara representa al ser humano de cuerpo entero: está en las cédulas, los pasaportes, en las lápidas y los afiches, en las vallas y en los salones de la fama.

Los maorís de Nueva Zelanda han preservado su identidad en rostros de madera; en Nigeria aparecieron cabezas de bronce tan perfectas que con ellas se puede saber a ciencia cierta cómo vivían y pensaban los nigerianos de tan lejano pasado. Tlaloc, la divinidad azteca de las lluvias, trajo hasta el presente un rostro hecho con serpientes, como si la medusa se hubiese mirado a sí misma; y la serenidad de Buda deslumbra en una cabeza del siglo III, realizada por la escuela de Gandhara.

Y hablando de enseñanzas: he aquí la escuela de Frank Hyder, sustentada en significados antiquísimos y en verdades contemporáneas. Una saga de cuadros, para que los espectadores del futuro conozcan el arte de un hombre que, mezclando colores y amores, invoca la salvación de los árboles y los animales, de las selvas y los ríos. He ahí el pintor atado a una querencia y buscando con afán de niño, la fórmula para que el hombre y la naturaleza no continúen divorciándose. Por tal motivo es que sus rostros retoñan en la poética del reino vegetal. El pintor jamás asume un trabajo prosaico, porque utiliza su taller a manera de cosmos. No en balde se comenta en predios urbanos y también en las afueras, que Dios inspira a los artistas, mañana y noche, para que se desesperen actuando a su imagen y semejanza.